المستقبل الغامض.. هل يتحول سد النهضة إلى قنبلة مائية تهدد استقرار المنطقة؟

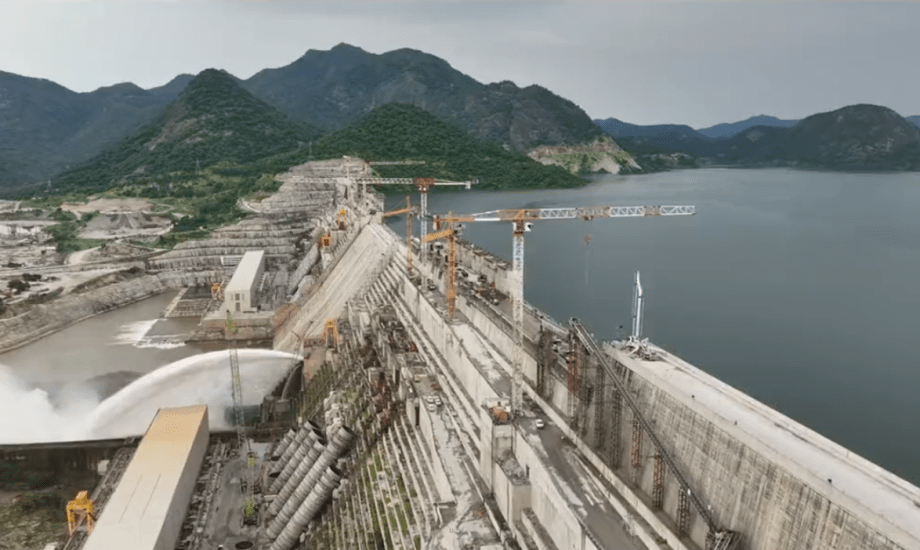

منذ أكثر من عقد من الزمان، يظل سد النهضة الإثيوبي ملفاً مفتوحاً على احتمالات التصعيد السياسي والاقتصادي وحتى الأمني. المشروع الذي انطلق عام 2011 كأكبر سد كهرومائي في إفريقيا، تحوّل من رمز للتنمية الإثيوبية إلى مصدر توتر إقليمي حاد، إذ ترى فيه القاهرة والخرطوم تهديداً وجودياً للأمن المائي، فيما تعتبره أديس أبابا مشروعاً سيادياً لا رجعة عنه. ومع تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي الأخيرة بشأن تحقيق مليار دولار من عائدات السد سنوياً، عاد الجدل إلى واجهة المشهد بقوة أكبر.

عُقد في القاهرة اجتماع "آلية 2+2" لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، حيث صدر بيان رسمي مشترك حمل رسائل واضحة. أكد البيان أن السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي ويشكل "تهديداً خطيراً" لاستقرار دولتي المصب. كما شدد على أن الأمن المائي المصري والسوداني وحدة لا تتجزأ، وأن أي ضرر يقع على أحد البلدين سيصيب الآخر بالضرورة. وجرى الاتفاق على تكثيف التنسيق السياسي والدبلوماسي لاستعادة التوافق داخل مبادرة حوض النيل التي تعرّضت للتصدع خلال السنوات الأخيرة.

أعادت القاهرة والخرطوم التأكيد على رفض أي تحركات أحادية من قبل أديس أبابا، سواء في ملء السد أو تشغيله، معتبرة ذلك تجاوزاً صريحاً لاتفاقيات قائمة مثل اتفاقية 1959 التي تنظم توزيع حصص المياه بين مصر والسودان. وشدد البيان على ضرورة الالتزام بمبدأ عدم إحداث ضرر جسيم المنصوص عليه في اتفاقيات القانون الدولي للأنهار. كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور لحشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل الضغط على إثيوبيا للعودة إلى طاولة المفاوضات بجدية.

في المقابل، لا تتراجع إثيوبيا عن سرديتها التي تضع السد في إطار التنمية الوطنية والحق السيادي. فقد أكد أبي أحمد أن المشروع قادر على توليد أكثر من 5000 ميغاوات من الكهرباء، وهو ما يضاعف إنتاج بلاده الحالي ويمكّنها من تصدير الطاقة إلى دول الجوار. كما شدد على أن عائدات الكهرباء المتوقعة والبالغة مليار دولار سنوياً ستُوجَّه لتمويل مشاريع تنموية جديدة، معلناً نية بلاده بناء سدود إضافية خلال العقد المقبل، في خطوة تُقرأ على أنها توسيع لمنظور السيطرة المائية.

تبدو الفجوة الاقتصادية بين أطراف الأزمة واضحة. فبينما تراهن إثيوبيا على السد كمصدر دخل واستثمار استراتيجي، تواجه مصر والسودان سيناريوهات معقدة. مصر، التي تعتمد بنسبة 97% على مياه النيل، تخشى من نقص في حصتها يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي، وزيادة فاتورة استيراد الغذاء، وارتفاع أسعار السلع الأساسية. أما السودان، فرغم إمكان استفادته من الكهرباء الإثيوبية، فإنه يواجه مخاطر تتعلق بسلامة مشاريعه الزراعية والري، فضلاً عن تهديد مباشر لاستقرار السدود السودانية القائمة مثل الروصيرص وسنار.

على المستوى السياسي، تحولت أزمة السد إلى ورقة قوة بيد إثيوبيا، تسعى عبرها لفرض نفسها كقوة إقليمية مؤثرة في حوض النيل والقرن الإفريقي. في المقابل، ترى مصر أن الأمر يتجاوز كونه خلافاً فنياً، ليصل إلى كونه تهديداً للأمن القومي، خصوصاً في ظل حساسية ملف المياه الذي يرتبط بحياة ملايين المواطنين. أما السودان، فيجد نفسه بين مطرقة الحاجة إلى الكهرباء وسندان المخاطر الأمنية والزراعية، ما يدفعه للتمسك بالتنسيق مع القاهرة كخيار استراتيجي.

على مدى السنوات الماضية، شهد الملف جولات تفاوضية متعددة برعاية الاتحاد الإفريقي وأطراف دولية مثل الولايات المتحدة والبنك الدولي. لكن المفاوضات فشلت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بسبب إصرار إثيوبيا على رفض أي التزامات تقيد تحركاتها. هذا الجمود يثير المخاوف من أن تتحول الأزمة إلى نزاع مفتوح، خاصة مع تزايد الأصوات التي تطالب في مصر والسودان بخيارات أكثر صرامة لحماية الحقوق المائية.

في ضوء المعطيات الحالية، يظل ملف سد النهضة معلقاً بين مشروع تنموي إثيوبي طموح، وتهديد وجودي لدولتي المصب. فغياب اتفاق شامل يفتح الباب أمام أزمة إقليمية طويلة الأمد قد تمتد آثارها إلى الأمن الغذائي، الاستقرار السياسي، وحتى التوازنات الجيوسياسية في إفريقيا. ويبقى السؤال الأبرز: هل يمكن أن تنجح الجهود الدبلوماسية في سد الفجوة بين الأطراف، أم أن السد سيظل قنبلة مائية موقوتة تهدد استقرار حوض النيل لعقود قادمة؟